Science à la coque est un évènement organisé par la CPS (Communauté agglomération Paris-Saclay) en partenariat avec le LUMEN de l’Université Paris-Saclay

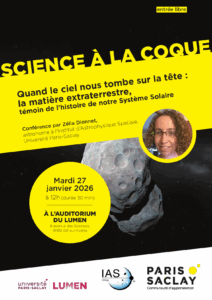

Zélia Dionnet, astronome de l’OSUPS à l’IAS, donnera une conférence le mardi 27 janvier 2026 à 12h30 sur :

« Quand le ciel nous tombe sur la tête : la matière extraterrestre, témoin de l’histoire de notre Système Solaire »

Lieu : LUMEN (auditorium au RDC) : 8 avenue des sciences à Gif-sur-Yvette

Entrée libre

Zélia Dionnet est astronome à l’Institut d’Astrophysique Spatiale (IAS), un laboratoire de l’Université Paris-Saclay. Elle mène ses recherches sur la matière extraterrestre en laboratoire, en combinant des techniques de spectroscopie infrarouge et de tomographie X. Spécialiste de la structuration physico-chimique tridimensionnelle de la matière extraterrestre, elle étudie notamment la composition et l’organisation interne des météorites. Pour mener à bien ses travaux, elle a dirigé plusieurs campagnes de mesures sur différentes lignes de lumière du synchrotron SOLEIL. Elle est également impliquée dans plusieurs missions spatiales, et a fait partie d’une des équipes d’analyse préliminaire constituée pour étudier les échantillons ramenés par la mission Hayabusa2. Ses recherches visent à mieux comprendre l’origine et l’évolution de la matière primitive du Système solaire.

Elle enseigne au sein du département de physique de l’Université Paris-Saclay, et occupe également le poste de manager scientifique de l’infrastructure de bases de données SSHADE, qui centralise des mesures de spectroscopie de solides acquises dans plusieurs laboratoires européens.

Résumé court de la conférence :

Régulièrement, des journaux annoncent qu’un astéroïde pourrait frôler la Terre ou menacer notre planète, mais qu’en est-il vraiment ? Astérix avait-il raison de craindre que le ciel nous tombe sur la tête ? Cette conférence discutera les risques réels d’impact par des météorites et la quantité de poussière extra-terrestres qui tombe chaque année sur notre planète. Mais ces objets ne sont pas seulement dangereux : ils sont aussi des témoins précieux des débuts de notre Système solaire. En étudiant en laboratoire des échantillons souvent microscopiques, issus de missions spatiales ou de météorites tombées sur Terre, les chercheurs reconstituent l’histoire des premières poussières de notre Système Solaire, agglomérées pour former les planètes. D’où viennent ces échantillons ? Quelles informations révèlent-ils ? Et que nous apprennent-ils sur nos origines ? Autant de questions au cœur de cette exploration céleste.

Résumé long de la conférence :

De temps en temps, des titres alarmants surgissent dans la presse : « Un astéroïde pourrait frôler la Terre », « Une collision potentielle avec un objet céleste repérée »… Ces annonces suscitent l’inquiétude, parfois amplifiée par des scénarios de fiction comme celui du film Don’t Look Up, où une comète menace la destruction totale de notre planète. Mais qu’en est-il réellement ? Quels sont les véritables risques d’impacts par des météorites ? Combien de matière extraterrestre tombe chaque année sur la Terre ? Sous quelle forme ? Cette conférence vous propose un éclairage scientifique sur ces questions.

Les astéroïdes ne sont pas seulement des menaces potentielles. Ce sont aussi des reliques précieuses du passé de notre Système solaire. Pour comprendre pourquoi, il faut revenir à l’origine : notre Système solaire s’est formé il y a 4,6 milliards d’années, à partir de l’effondrement gravitationnel d’un vaste nuage de gaz et de poussières. Ces poussières se sont agglomérées pour former des corps de plus en plus gros : les planétésimaux, les briques fondamentales des planètes. Les grandes planètes, comme la Terre ou Jupiter, ont depuis subi de nombreuses transformations. Mais les petits corps, astéroïdes et comètes, ont, pour la plupart, peu évolué depuis cette époque reculée. Ils conservent la mémoire chimique et physique des tout premiers instants de notre Système solaire.

Certains fragments de ces petits corps parviennent jusqu’à nous : ce sont les météorites. Tombées sur Terre à travers les âges, elles constituent une collection naturelle d’échantillons cosmiques, étudiés dans les laboratoires du monde entier. Ces météorites, très diverses, nous permettent d’échantillonner la diversité des objets présent dans notre Système Solaire actuel. Depuis quelques années, les scientifiques disposent même d’échantillons collectés directement à la surface de certains astéroïdes, grâce à des missions spatiales spectaculaires comme Hayabusa2 (Japon) ou OSIRIS-REx (États-Unis). Ces missions ont permis de prélever quelques grammes de matière et de les ramener sur Terre, offrant des échantillons d’une pureté et d’un contexte inégalés. L’analyse en laboratoire de ces objets, souvent à des échelles microscopiques voire nanométriques, révèle une richesse insoupçonnée pour retracer leur histoire.

D’où viennent précisément ces échantillons ? Quelles techniques de pointe permettent d’en extraire des informations sur des échelles de temps de plusieurs milliards d’années ? Et comment ces petites poussières venues de l’espace nous aident-elles à mieux comprendre nos propres origines ? Autant de questions que cette conférence abordera à travers un voyage entre menace céleste et enquête scientifique sur la genèse de notre Système solaire.