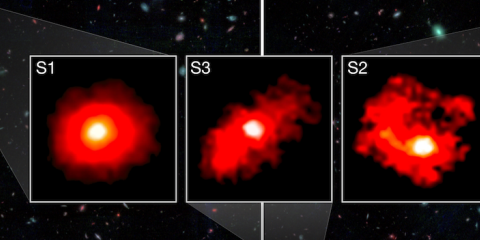

Ariel, Atmospheric Remote-Sensing Infrared Exoplanet Large-survey, est la mission M4 du programme ‘Cosmic Vision’ de l’ESA dont le lancement est prévu en 2029. C’est une mission entièrement dédiée à l’étude de l’atmosphère des exoplanètes ; un millier d’exoplanètes vont ainsi être scrutées pendant 4 ans. La France apporte une contribution majeure avec la fourniture du spectromètre infrarouge AIRS (ARIEL Infra-Red Spectrometer) dans la bande de longueur d’onde 1.95 à 7.8 microns. Ce développement se fait sous la maitrise d’œuvre du CEA-Irfu avec les contributions majeures de l’IAS (Institut d’astrophysique spatiale) et du LIRA (Laboratoire d’instrumentation pour la Recherche en Astrophysique), le CNES assurant la maitrise d’ouvrage.

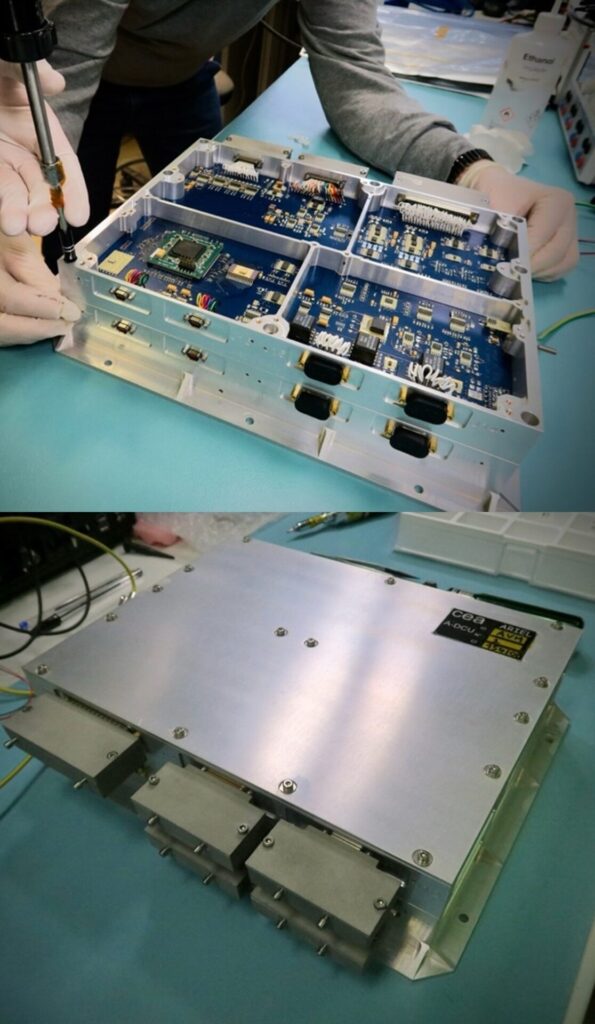

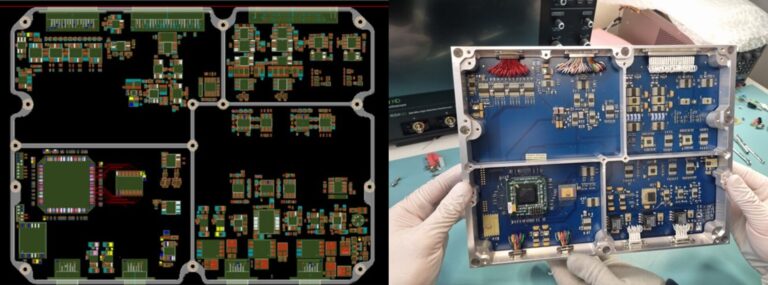

Un jalon important a été franchi à l’été 2025 pour l’instrument AIRS avec la livraison du modèle avionique (AIRS AVM) chez Airbus sur le site de Toulouse. Cette livraison est en effet l’aboutissement de quatre années de travail sur le design des cartes électroniques et plus généralement de toute la chaine de détection du spectromètre infrarouge AIRS. C’est le travail d’une équipe d’environ 20 personnes des laboratoires de l’Irfu (DAp-AIM, DIS et DEDIP) qui a permis d’atteindre les niveaux de qualité et de performance requis pour poursuivre les activités au niveau du service module du satellite dont la société Airbus a la responsabilité. D’une façon générale le modèle avionique sert à valider les interfaces électriques et dans le cas de AIRS à vérifier les fonctions nominales de l’instrument ainsi que l’intégrité des données scientifiques. Il permettra au niveau satellite de valider le fonctionnement de l’ensemble des sous-systèmes mis en œuvre pour la mission ARIEL.

Le développement des équipements spatiaux nécessite différents modèles intermédiaires permettant de valider progressivement la conception mécanique, thermique, électrique ou logicielle. Les modèles Structurels et Thermiques (STM) permettent par exemple la validation du design mécanique et thermique tandis que les modèles avionique (AVM) puis d’ingénierie (EM) permettent la validation électrique et fonctionnelle complète sur lesquels les premières performances scientifiques sont menées. Le modèle de vol est ensuite réalisé sur la base de ces résultats, ou bien encore sur celle d’un modèle de qualification intégrant l’ensemble des fonctions de l’équipement. Ce modèle de vol doit donc répondre aux exigences d’environnement spatial de la mission ainsi qu’aux performances scientifiques finaux.

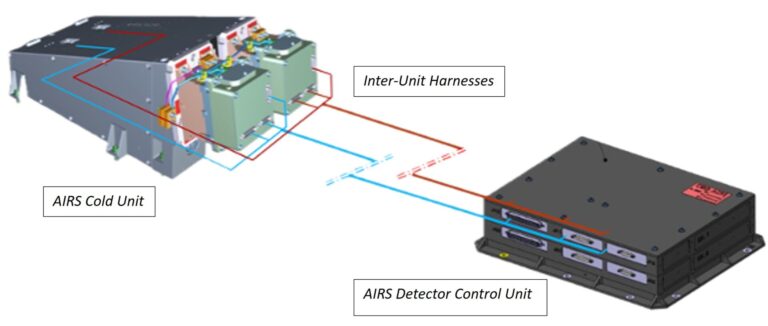

L’instrument AIRS AVM est composé du boitier électronique ADCU (AIRS Detector Control Unit) associé à des simulateurs reproduisant le fonctionnement électrique des plans focaux intégrés. Il est constitué principalement de deux cartes similaires qui permet le pilotage et l’acquisition simultanée des 2 voies du spectromètres CH0 et CH1, afin de couvrir les longueurs d’ondes de 1.95 à 7.8 microns. Assurant l’interface avec le boitier de contrôle de l’instrument, il doit garantir, avec le plan focal détecteur, les performances scientifiques de toute la chaine de détection de l’instrument.

Concernant le boitier électronique, la prochaine étape est la réalisation du modèle d’ingénierie (ADCU EM – engineering model). Ce modèle sera couplé à l’unité froide de AIRS comportant les plans focaux et les bancs optiques pour former l’instrument complet. Son étalonnage est prévu au printemps 2026 à Meudon (LIRA – Observatoire de Paris).

En parallèle de ces activités, nous pouvons souligner également la mise en œuvre d’un amplificateur CMOS situé sur la carte de proximité du plan focal pour la lecture du signal détecteur. Le choix de ce composant fonctionnant à environ 50 Kelvin (-220°C) s’avère en effet très prometteur pour les futurs développements instrumentaux.

A la suite de ces étalonnages, l’instrument AIRS EM sera livré en Angleterre au RAL Space (Rutherford Appleton Laboratory) pour les activités au niveau de la plateforme et de l’ensemble de la charge utile. L’année 2026 sera riche aussi avec le passage de la revue critique de conception de l’instrument(iCDR – instrument Critical Design Review)qui nous conduira à la réalisation du modèle de vol.

Contacts IRFU/DAp :Christophe CARA , Benoit HOREAU