La mission Einstein Probe (EP), lancée en janvier 2024, vise à détecter en temps réel des explosions cosmiques en rayons X, libérant une énergie extrême. Ces phénomènes, appelés transitoires X rapides (FXT), servent de puissantes lampes de fond pour explorer l’Univers. Depuis son lancement, EP en a identifié environ 80, dont une vingtaine avec suivi au sol permettant de dater leurs galaxies hôtes.

Le 15 mars 2024, EP a observé l’événement EP240315a dans une galaxie très lointaine (redshift z = 4,859, soit 1,2 milliard d’années après le Big Bang). L’analyse de sa contrepartie optique (AT2024eju) avec le Very Large Telescope a révélé, pour la première fois à une telle distance, des photons UV capables d’ioniser l’hydrogène. Cela prouve que certaines jeunes galaxies laissaient échapper cette lumière énergétique, contribuant à la réionisation de l’Univers. Ces résultats ont été publiés dans Nature Astronomy (Fast X-ray transient EP240315A from a Lyman-continuum-leaking galaxy at z ≈ 5 )

Chronologie de l’événement EP240315a :

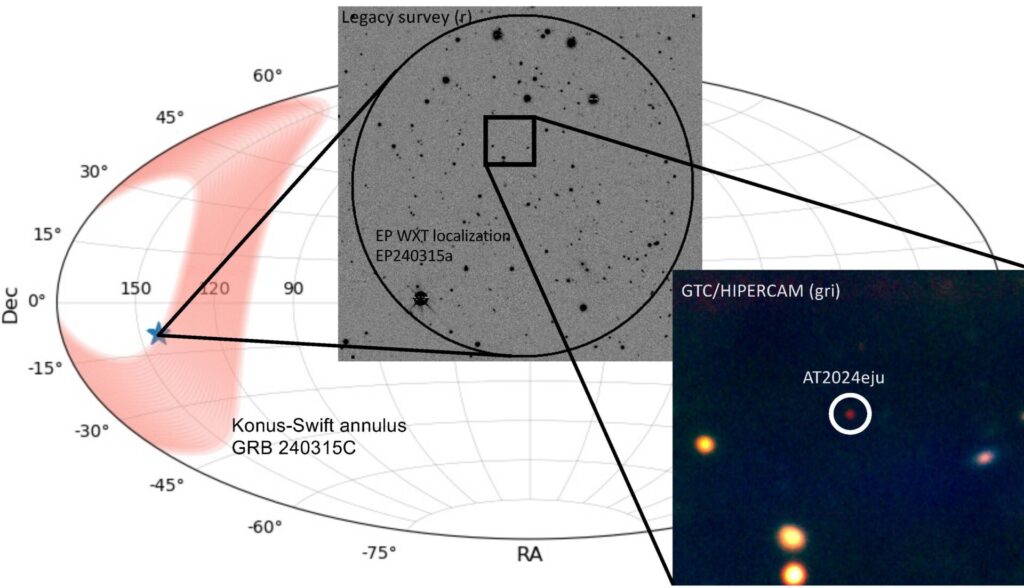

Les chercheurs ont utilisé une position précise fournie initialement par Einstein Probe, puis affinée depuis le sol grâce au télescope optique ATLAS, pour enfin pointer le VLT (European Southern Observatory) au Chili et le GranTeCan (GTC) en Espagne vers cette partie du ciel.

- T0 (étoile bleu, zoom cercle noir): détection intense de rayons X dans la bande 0.5–4 keV, sans émission gamma forte initiale, ce qui le distingue des GRB classiques. L’émission X a duré environ 1600 secondes, ce qui correspond à la classe des FXT.

- T0+1h (point rouge, circle blanch) contrepartie optique ATLAS,

- T0+20h sursaut X signalé au General Coordinates Network par la collaboration EP

- T0+26h contrepartie optique signalé au General Coordinates Network par ATLAS

- T0+29h le Very Large Telescope pointe vers la contrepartie optique

- T0+16.5 jours le Very Large Telescope pointe vers la galaxie hôte.

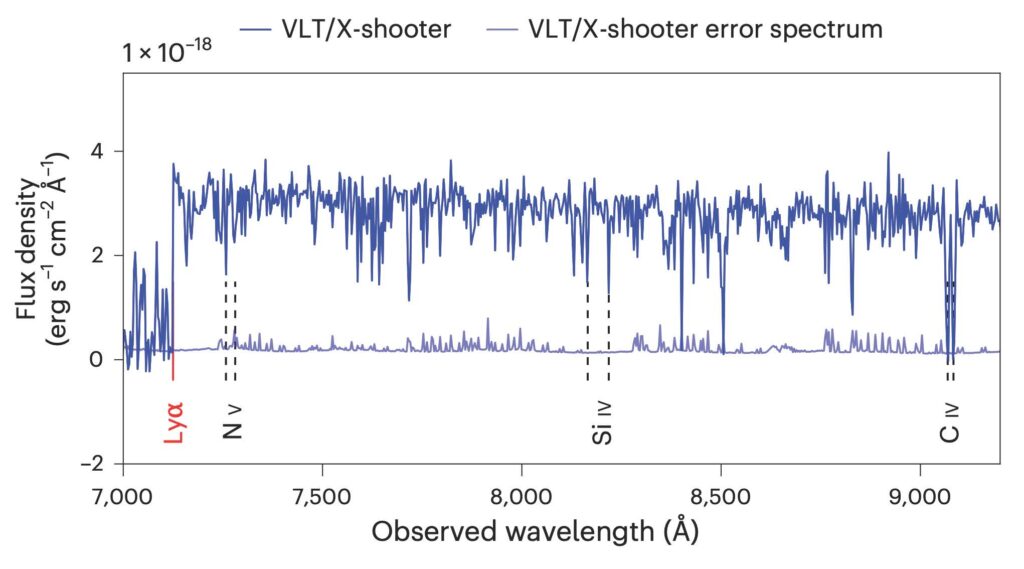

« Les observations réalisées à l’aide de grands télescopes optiques par l’équipe d’astrophysiciens Stargate – collaboration internationale dédiée au suivi au sol avec les VLT – ont permis de caractériser précisément la galaxie hôte du transitoire. Bien que l’émission de la galaxie hôte soit faible, la contrepartie optique du transitoire X traversant le milieu interstellaire de la galaxie hôte laisse dans le spectre des empreintes caractéristiques (raies absorption H, C, Si, N, …) qui ont permis aux astrophysiciens de déterminer ses propriétés chimiques », explique Andrea Saccardi, chercheur dans l’équipe SVOM du Département d’Astrophysique de l’Irfu CEA Paris-Saclay, Postdoctorant CNES, et troisième auteur de l’étude.

Cependant, cette explosion réservait encore une surprise

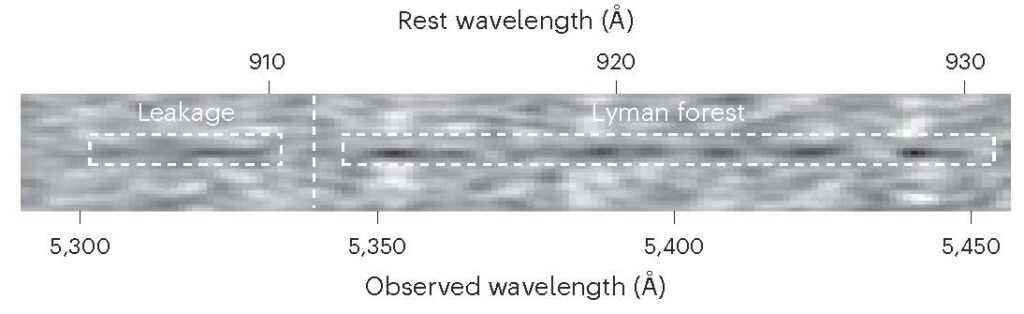

Les FXT et la contrepartie optique associée sont comme des lampes de fond naturelles très puissantes. Quand leur lumière traverse la galaxie hôte et le milieu intergalactique, elle nous permet de voir si des photons ultraviolets ionisants — ceux capables de transformer l’hydrogène neutre en plasma — ont réussi à s’échapper de la galaxie. Cela signifie que dans certaines galaxies, les étoiles massives peuvent produire suffisamment de photons ionisants, et que ces photons peuvent quitter la galaxie sans être absorbés par le gaz ou la poussière. S’ils atteignent le milieu intergalactique, ils peuvent contribuer à la réionisation de l’univers, un processus fondamental qui a rendu l’univers transparent à la lumière. Donc, grâce aux sources transitoires FXT ou GRB, on peut identifier les galaxies où ce mécanisme fonctionne — et comprendre comment les premières étoiles ont changé l’état du cosmos.

En examinant les données du Very Large Telescope de l’observation de l’événement EP240315a, les chercheurs ont constaté qu’il y avait très peu de matière autour de cette explosion, en particulier d’hydrogène. L’hydrogène agit comme un filtre pour la lumière ultraviolette, l’empêchant de traverser le milieu galactique et la lumière UV produite par les étoiles est bloquée par l’hydrogène de leur propre galaxie. Or dans l’histoire cosmique, à l’époque de ce transitoire rapide, l’Univers a connu son dernier grand changement : la réionisation, un processus au cours duquel l’hydrogène intergalactique a été frappé par la lumière UV et « réionisé ». « Nos observations avec le VLT ont montré qu’environ 10 % de la lumière UV produite dans la galaxie hôte de ce transitoire rapide s’échappe pour ioniser l’Univers. C’est l’événement le plus lointain où l’on peut observer directement cette lumière s’échapper autour des étoiles. Les galaxies de ce type sont probablement cruciales pour la réionisation », explique Andrea Saccardi.

La galaxie hôte

Des observations photométriques et spectroscopiques réalisées à l’emplacement précis de la rémanence (la contrepartie optique), une fois celle-ci dissipée, permettent d’étudier le continuum et les raies d’émission de la galaxie hôte, afin d’en déterminer certaines propriétés intégrées, comme le taux de formation stellaire.

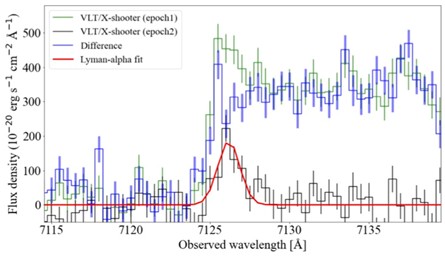

Grâce à un second spectre obtenu avec l’instrument VLT/X-shooter le 31 mars 2024 – soit 16,5 jours après le sursaut – il a été possible de confirmer la présence de l’émission Lyman-α, déjà détectée (mais contaminée par la contrepartie optique du FXT) lors de la première observation. À cette époque, la rémanence s’était considérablement estompée, ce qui a permis de révéler clairement la raie Lyα en émission, émise par la galaxie hôte. Cette détection permet d’estimer une limite inférieure du taux de formation stellaire dans la galaxie hôte, supérieure à 0,43 masses solaires par an.

Einstein Probe et SVOM science conjointe

L’exploitation des données de la mission Einstein Probe conjointe avec celles de SVOM devrait permettre d’avancer dans la compréhension de l’univers jeune.

Un accord de collaboration prévoit que chaque satellite réalise un suivi automatique et rapide des sources transitoires détectées par l’autre. Depuis le lancement de SVOM, les deux missions ont travaillé conjointement sur de nombreux événements. Cette coordination permet d’optimiser la couverture multi-bandes et d’enrichir l’analyse scientifique des événements observés.

EP observe principalement en rayons X mous (0.5–4 keV), alors que SVOM couvre de 4 keV à 5 MeV avec l’instruments ECLAIRs et GRM, et jusqu’à l’optique avec l’instrument VT. Grâce à la sensibilité de FXT, celui-ci joue un rôle important pour SVOM pour la détection X et, inversement, les capacités de VT sont importantes pour identifier la contrepartie optique des sursauts EP.

Le CNES et le Département d’Astrophysique au CEA Paris-Saclay sont membres de la collaboration Einstein Probe. L’exploitation des données de cette mission conjointe avec celles de SVOM devrait permettre d’avancer dans la compréhension de l’univers jeune.

A plus long terme, des événements beaucoup plus faibles en énergie de rayons X et donc potentiellement encore plus éloignés, grâce à de futures missions dédiées aux sursauts gamma telles que THESEUS (Transient High Energy Sky and Early Universe Surveyor) (actu 2023 : La mission THESEUS sélectionnée par l’ESA) pourraient nous permettre de repousser nos limites d’observation dans l’univers primitif et de découvrir comment et quand les premières étoiles se sont formées et comment leurs explosions ont enrichi le milieu interstellaire avec les premiers métaux.

Contact Irfu/Dap : Andrea SACCARDI