Lancé en 2020, Solar Orbiter a franchi une étape historique le 24 Mars 2025 en atteignant, pour la première fois, une orbite suffisamment inclinée pour observer les pôles du Soleil avec ses multiples cameras. Solar Orbiter devient ainsi un outil formidable pour étudier le Soleil sous toutes ses facettes, de ses pôles à sa face cachée. Grâce à ces observations sans précédents, les équipes espèrent affiner leur connaissance sur le cycle du Soleil avec notamment le renversement du champ magnétique, de mieux modéliser la « météo solaire » en prenant en compte des structures non visible depuis la Terre mais qui influencent les vents solaires mais aussi étudier des « nids d’activités » comme celui observé par les équipes pendant plusieurs mois qui sont à l’origine de nombreuses éruptions solaires.

Le 18 Février 2025, Solar Orbiter a effectué sa 5ème assistance gravitationnelle (sa 4ème avec la planète Vénus) pour modifier son orbite et augmenter son angle d’inclinaison par rapport au plan de l’écliptique (ce plan virtuel qui passe par le centre de la Terre et du Soleil). L’opération, qui heureusement a réussi, a amené la sonde très proche de la planète à moins de 400 km de sa surface afin d’effectuer son changement d’orbite. Avec cette orbite inclinée, il est maintenant possible de mieux observer les pôles solaires, ce qui, au printemps 2025, au moment du maximum du pic d’activité du cycle solaire #25 (débuté en décembre 2019) est idéal.

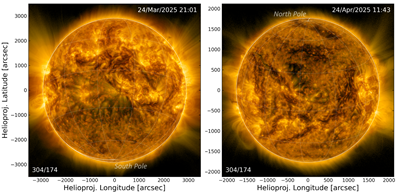

En effet, c’est en période de maximum solaire, quand le Soleil est couvert de taches dans une bande centrée autour de l’équateur solaire, comme en ce moment, que le champ magnétique global à dominance dipolaire se renverse. L’observation des pôles donnera, grâce à un point de vue complémentaire et plus adapté, des informations plus précises sur ce phénomène. Pouvoir observer ce mécanisme directement toute cette année d’observation par Solar Orbiter et sa suite de 10 instruments va être spectaculaire. Nous représentons sur la Figure 1 une vue du pôle sud puis du pôle nord du Soleil prise par l’instrument EUI respectivement le 24 mars et 24 avril 2025.

Observations des pôles et des hautes latitudes, des simulations de plus en plus réalistes

Avec l’assistance gravitationnelle du 18 février et comme clairement apparent sur la Figure 1, les pôles du Soleil deviennent de plus en plus visibles. Afin d’anticiper la dynamique polaire du Soleil des chercheurs du CEA Paris-Saclay ont entrepris de nouvelles simulations HPC (High Performance Computing) de la convection turbulente solaire en rotation à haut nombre de Reynolds, qui permet le transport de l’énergie créée au coeur du Soleil vers la surface. Cela permettra ainsi de comprendre la distribution énergétique des mouvements convectifs en fonction des échelles et identifier des structures possibles dans ces régions à hautes latitudes (comme les structures différentes vues dans les pôles de Jupiter ou Saturne; Noraz et al. 2025).

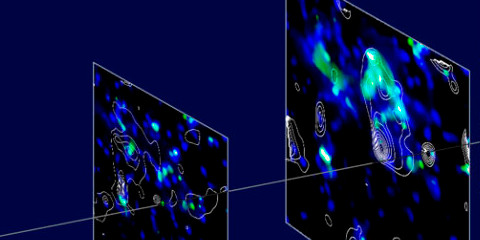

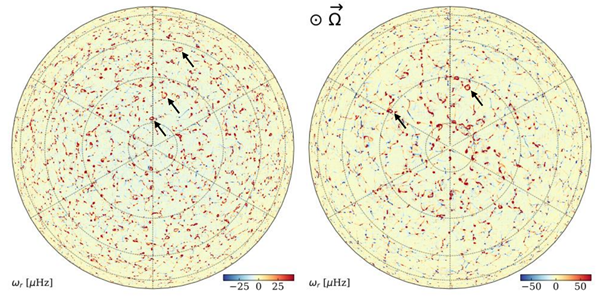

Grâce au code ASH l’équipe a pu simuler en détails les écoulements convectifs sur toute la sphère solaire y compris ceux passant au travers des pôles. Nous montrons Figure 2 la vorticité (une quantité déduite de la vitesse convective quantifiant le degré d’hélicité dans l’écoulement fluide) dans ce nouveau modèle réaliste du Soleil qui satisfait toutes les contraintes héliosismiques (rotation différentielle prograde, puissance des grandes échelles convectives réduites, super-adiabaticité contrôlée). Nous voyons qu’en plus des motifs convectifs habituels, des anneaux de vorticité concentrant un haut degré d’hélicité apparaissent, comme indiquées par les petites flèches noires.

L’apparition de ces anneaux de vorticité est dû à l’alignement de l’axe de rotation avec la gravité contrairement aux régions équatoriales où les deux vecteurs sont plutôt perpendiculaires l’un vis-à-vis de l’autre. Cette concentration de rotation se traduit par l’apparition de ces structures vorticales intenses qui peuvent s’agréger l’une à l’autre sous la forme de filaments hélicitaires. Les données de Solar Orbiter nous permettront de confirmer ou non la présence de ces vortex et ainsi faire progresser notre connaissance de la turbulence solaire.

Une face « cachée » dévoilée en temps réel, un atout pour la météorologie spatiale

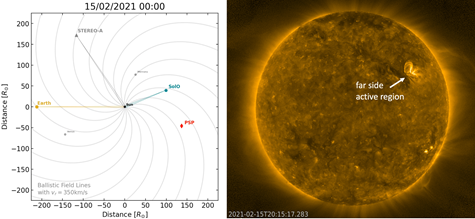

Non seulement Solar Orbiter commence à nous permettre d’observer les pôles solaires mais depuis son lancement en 2020, il nous donne une vue unique 6 mois par an de sa face cachée par rapport à la Terre. Bien sûr contrairement à la Lune, cette face cachée fluide n’est pas immuable et varie constamment : comme la Terre et le Soleil ne sont pas synchrones et que le Soleil tourne sur lui-même en 28 jours, les structures présentes sur cette face cachée seront visibles entre 1 et 14 jours plus tard. Cependant en ayant une vue continue des deux faces du Soleil, cela nous permet de couvrir les 360° en longitude et donc de comprendre l’état global de l’activité solaire à un temps donné et ainsi mieux anticiper l’activité solaire. A ce titre, une équipe de chercheurs a publié dans Perri et al. 2024, une étude spécifique sur l’influence de la prise en compte ou non des informations “far side” (face cachée) sur l’état de la couronne, du vent et de la couche neutre héliosphérique.

En effet, sans les observations de la face cachée du Soleil, comme celles fournies par Solar Orbiter dans la Figure 3, la Terre reste aveugle aux potentiels impacts de l’activité solaire dangers qui peuvent rapidement apparaître à l’horizon et endommager des satellites et autres réseaux. Les chercheurs du CEA Paris-Saclay, de l’IRAP et de l’IAS ont cherché à mieux comprendre l’impact que pourraient avoir des régions actives non détectées du côté éloigné sur la modélisation de la météorologie spatiale entre le Soleil et la Terre. L’équipe de recherche a utilisé différents modèles de vent solaire, basés sur diverses hypothèses physiques (WindPredict développé par le CEA Paris-Saclay et ses collaborateurs), en utilisant des observations du Soleil incluant ou non la région active de la face cachée, illustrée à la Figure 3.

Malgré la petite taille de cette région active, l’équipe a montré que son inclusion dans les modèles produisait un changement global dans la structure de l’atmosphère et du vent solaire, comme le montre la Figure 4. Ce changement a été caractérisé à l’aide d’observations multi-longueurs d’onde du Soleil (UV, lumière blanche, etc.), et par le développement d’indicateurs réalistes au sein des simulations numériques pour générer des données compatibles aux observations fournies par Solar Orbiter. Depuis cette étude initiale, l’activité solaire a augmenté, rendant encore plus crucial le suivi des régions actives de la face cachée. À l’avenir, la mission Vigil de l’ESA pour laquelle des chercheurs du CEA Paris-Saclay sont impliqués, offrira une alerte précoce sur les caractéristiques potentiellement dangereuses qui pourraient apparaître dans le champ de vision de la Terre ; le vaisseau sera positionné au cinquième point de Lagrange (il verra ce que la Terre aura vu 7 jours avant environ).

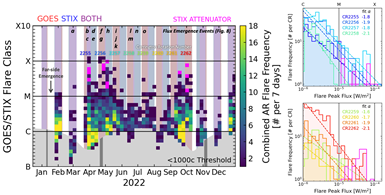

Des chercheurs du CEA Paris-Saclay ont donc utilisé les observations de Solar Orbiter, ainsi que des données complémentaires de satellites proches de la Terre, pour étudier la répartition de l’activité magnétique sur le Soleil (Finley et al. 2025). Ils se sont concentrés sur les régions où de forts champs magnétiques émergent fréquemment à proximité les uns des autres, formant ce qu’on appelle des « nids d’activité ». La Figure 5 montre un nid d’activité de 2022, où le regroupement de l’activité magnétique était évident dans les longueurs d’onde extrêmes ultraviolettes. L’équipe a suivi l’activité magnétique et les éruptions solaires de ce nid d’activité de façon quasi continue d’avril à octobre 2022.

La Figure 6 montre deux éruptions solaires observées durant cette période, mettant en évidence l’avantage de la position de Solar Orbiter pour capter des événements invisibles depuis la Terre. Le panneau a) montre une éruption vue à la fois par GOES (satellite proche de la Terre) et STIX (Solar Orbiter), tandis que celle du panneau b) n’a été observée que par STIX sur la face cachée.

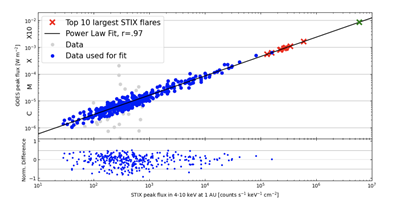

L’inter-calibration de ces instruments est nécessaire pour comparer l’activité solaire mesurée par différents satellites. Récemment, Stiefel et al. (2025), en collaboration avec le CEA, ont effectué une calibration approfondie du détecteur de fond à bord de STIX, afin de produire une transformation fiable entre les comptages de rayons X de STIX et le flux correspondant tel qu’il serait observé par GOES (proche de la Terre). La Figure 7 montre la relation de type loi de puissance obtenue par l’équipe à partir des 500 plus grandes éruptions solaires observées entre février 2021 et avril 2023 (points bleus). Avec cette approche, la plus grande éruption pouvant être transformée de manière fiable est de classe X85 (croix verte). Les dix plus grandes éruptions observées par STIX jusqu’en juillet 2024 sont indiquées par des croix rouges (utilisant l’ajustement par loi de puissance).

Grâce à la combinaison des données calibrées STIX avec les données proches de la Terre, l’équipe du CEA Paris-Saclay a pu aussi étudier la répartition des éruptions solaires issues du nid d’activité identifié en 2022 (cf. Figure 5). Sur la Figure 8, nous compilons toutes les éruptions sur l’année 2022 en fonction de leur énergie (classe). Pendant plusieurs mois, ce nid d’activité a produit entre 50 et 70 % de toutes les éruptions à la surface du Soleil, y compris certaines des plus puissantes (événements de classe X). Une meilleure compréhension de la formation, de l’évolution et des caractéristiques éruptives des nids d’activité, rendue possible par des missions comme Solar Orbiter, est cruciale pour améliorer les prévisions de la météo spatiale à court et moyen terme. En fournissant une vision plus complète de l’activité magnétique solaire, y compris les événements sur la face cachée, cette recherche aide à prédire et à atténuer les impacts potentiels des éruptions solaires sur la Terre.

Grâce à ces données inédites sur les hautes latitudes et les pôles ainsi que la complémentarité avec les satellites proches de la Terre, Solar Orbiter est maintenant un outil incontournable pour l’observation du Soleil en cette période de maximum solaire.

Contacts : A.S. Brun, O. Limousin, A. Strugarek, A. Finley, B. Perri.

Références :

- Finley A. J., Brun A. S., Strugarek A., Perri B., 2025, « A prolific solar flare factory. Near-continuous monitoring of an active region nest with Solar Orbiter », A&A, 697, A217

- Noraz Q., Brun A. S., Strugarek A., 2025, « Global Turbulent Solar Convection: A Numerical Path Investigating Key Force Balances in the Context of the Convective Conundrum », ApJ, 981, 206

- Perri B., Finley A., Réville V., Parenti S., Brun A. S., Strugarek A., Buchlin É., 2024, « Impact of far-side structures observed by Solar Orbiter on coronal and heliospheric wind simulations », A&A, 687, A10

- Stiefel M. Z., Kuhar M., Limousin O., Dickson E. C. M., Volpara A., Hurford G. J., Krucker S., 2025, « Using the STIX background detector as a proxy for GOES », A&A, 694, A138